- +1

高新区(江海区):收官之年交满意答卷 开局之年谱奋进新篇

聚焦江海两会

群策群力谋发展 同心同德谱新篇

3月9日,江海区十届人大七次会议拉开帷幕。

经过极不平常的2020年之后,2021年的政府工作报告无疑备受关注。这份1.5万余字的报告,全面细致回顾了“十三五”时期及过去一年高新区(江海区)经济社会各项事业发展情况,并对“十四五”时期和今年政府各项工作锚定了方向。

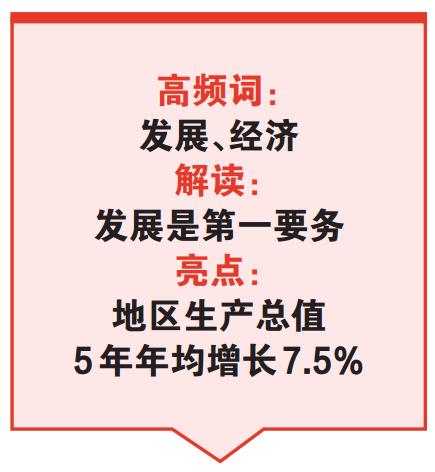

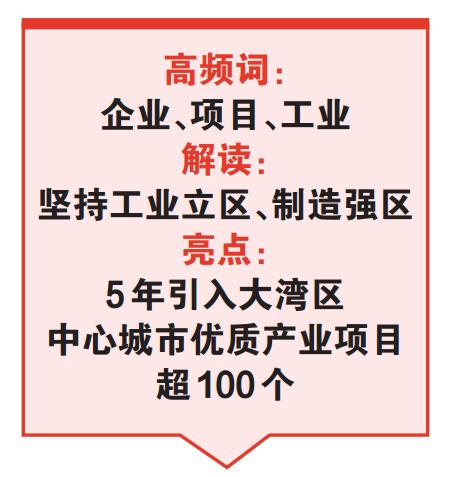

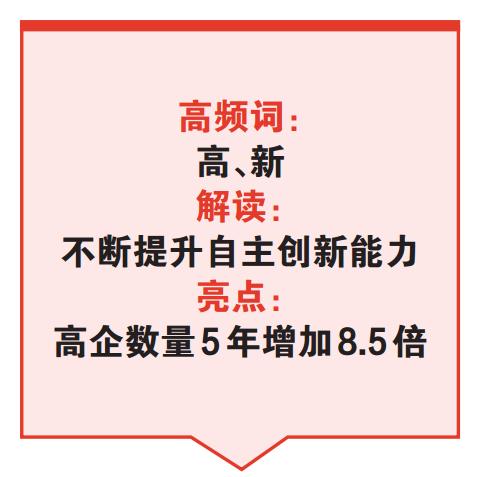

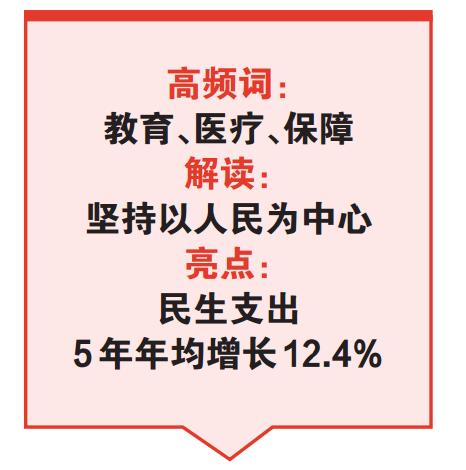

报告内容详实,催人奋进,每一项内容都与高质量发展密切相关,每一项工作都围绕高质量发展展开。检索报告,“高质量”一词出现21次、“发展”出现96次、“经济”出现41次,“高”“新”亮相次数居于榜首,分别为119和162次。此外,“企业”“项目”“工业”分别出现56、32、24次,“改革”出现31次,民生工作方面,“协调”出现9次,“农村(乡村)”出现21次,“教育”“医疗”“保障”等关键词共出现34次,“环境(面貌)”出现11次……

报告中的高频词直观地反映了高新区(江海区)把高质量发展贯穿到经济社会发展全过程的内在逻辑:

高新区(江海区)用实际行动表明,发展永远是硬道理,是第一要务;而作为国家级高新区,对标国内一流水平,必须围绕“高”“新”狠下功夫,做示范、树标杆,为全市经济发展作贡献;发展经济的着力点则要放在实体经济上,深化改革要下更大决心;用心用情用力解决群众最关心的、最急难愁盼的民生问题始终是区委、区政府的心头大事,以群众感受为导向,从人民群众关心的事情做起、从让人民满意的事情抓起始终是其工作出发点、落脚点……

收官之年交满意答卷,开局之年谱奋进新篇。

通过这组高频词,可以解读高质量发展的“江海密码”,亦能展现“十四五”开局之年直抵人心的“江海承诺”。

高频词读懂高质量发展“江海密码”

01

纵观工作报告,“发展”一词贯穿全篇,是报告的核心脉络。5年来,高新区(江海区)用实际行动表明,发展是第一要务,更把发展实体经济作为立身之本,为防止脱实向虚,一项项政策、工作均为实体经济“撑腰”。

5年来,高新区(江海区)经济发展综合实力迈上新台阶。2020年全区实现地区生产总值249亿元,比2015年增加100亿元,5年年均增长7.5%,高于全国、全省、全市平均水平。主要经济指标持续稳定向好,规模以上工业增加值年均增长9.1%,固定资产投资年均增长16.4%,社会消费品零售总额年均增长5.6%,外贸进出口总额年均增长10.4%,实际利用外资年均增长19.7%。经济结构更加优化,三次产业比重从“十二五”期末的2.4:58.9:38.7优化为2:53:45。

2020年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年,也是“十三五”规划收官之年。面对世纪罕见的三重严重冲击,高新区(江海区)慎终如始抓好疫情防控,全力以赴做好“六稳”“六保”工作,较好完成了区十届人大六次会议确定的目标任务,区人大代表票决的十件民生实事全面完成,多项经济指标增速排名全市前列,地区生产总值增长3.5%,固定资产投资增长12.1%,地方一般公共预算收入增长5.3%。

抢抓“双区”建设机遇,高新区(江海区)不断深化与大湾区中心城市产业协作、创新协同、软硬联接,促进经济社会高质量发展。实施交通大会战项目19个,建成华南地区最大的内河智慧港口——江门高新港首期,十纵六横交通网络基本成形。“软联通”持续优化,全市首创政府工程项目招投标“评定分离”改革,商事制度改革全面深化,“微信办照”最快6分钟,开办企业1个工作日办结。

02

“企业”“项目”“工业”三大高频词则直观反映了高新区(江海区)对企业和经济的重视。过去5年,该区坚持工业立区、制造强区,奋力做强实体经济,加快推动产业转型升级,创新发展水平不断提升。

5年来,高新区(江海区)奋力推进国家重大发展战略落地见效,融入“双区”建设开创新局面。产业创新协同发展成效显著,共引入大湾区中心城市优质产业项目超100个,总投资近800亿元。

过去一年,采取超常规举措、以超常规力度,高新区(江海区)落实“六稳”“六保”工作,扎实推进“双统筹”,奋力夺取“双胜利”。

工业经济优化升级。全区先进制造业、装备制造业增加值年均分别增长12.5%、16.1%,获评广东省制造业发展优秀县(市、区),成为全省唯一的泛珠三角区域工业和信息化合作创新发展试点示范园区。德昌电机、优美科、摩尔电子等一批行业龙头相继建成投产,高端机电装备制造、新材料、新一代电子信息三大战略性新兴产业集群总产值突破300亿元,占全区工业总产值的60%以上。

工业和投资量质齐升。高新区(江海区)出台支持企业复工复产“黄金六条”,兑现扶持资金超3.3亿元,为企业减税降费8.8亿元,是全市最早实现规模以上工业企业、重点项目100%复工复产的市(区)。

开展“以投资论英雄”活动。过去一年,103个优质项目落户高新区(江海区),投资总额超212亿元。省、市重点项目分别完成年度投资计划的172%、133%,均排名全市第一。

同时,为优化拓展产业发展空间,高新区(江海区)以点带面推动4个村级工业园升级改造,盘活低效土地近26.7万平方米。

03

国家高新区应担当起高质量发展重任,高新区(江海区)在“高”与“新”上狠下功夫,主动对接广深港、广珠澳科技创新走廊,不断提升自主创新能力,在全国国家高新区的排名实现大幅跃升。

“十三五”时期,我市高新技术企业存量年均增速排全省第1,江门高新区高企数量在5年增加8.5倍,为此作出巨大贡献,高新技术产品产值占规模以上工业总产值比重增至61.6%,每万人发明专利数量是全国平均水平的2.4倍。

创新平台提质增效。五年来,高新区(江海区)新型研发机构、工程中心等创新平台数量达329家,达到“十二五”期末的6倍;全社会研发经费支出占地区生产总值比重增长到4%以上,远高于全国、全省、全市水平。

科技载体提质升级。高新区(江海区)成功引入投资额超20亿元的网驿·江门智造科技港项目,并将把南方职业学院大学科技园建成全市首家省级大学科技园。

科技金融方面,高新区(江海区)建成了全省首个园区企业信用评价体系,并推动高新区金融中心投入运营。

加大人才引育力度。过去一年,高新区(江海区)发放各类人才项目补助补贴超2200万元,吸引85名硕博士落户。

04

一座城市要发展,城市和乡村是绕不开的主题。报告中,高新区(江海区)给了“城市”和“农村(乡村)”很大篇幅,“协调”成为高频词,彰显高新区(江海区)促进区域协调发展“两手抓”“两手硬”的发展思路。

以打造江海版“三区并进”区域发展新格局为目标。5年来,高新区(江海区)老城区累计完成城市提质工程163项,总投资约121亿元,高标准建成城央绿廊,成为全市唯一入选省级万里碧道工程的试点项目,一批老旧小区全要素提升成效显著。

产城人融合发展区的品牌商业综合体、金融配套、优质学校等相继建成。

都市农业生态区绿色发展潜力持续释放,集科技农业、休闲农业、绿色农业功能于一体的都市农业生态公园和6.4公里长的乡村绿廊建成运营。

坚持人民城市人民建、人民城市为人民,高新区(江海区)着力解决发展过程中面临的不平衡不协调问题,全力打造高品质生产生活空间。

随着儿童公园、江海云道、城市阳台相继投入使用,下沙公园和儿童防疫服务中心釜山中心、下沙中心、茶庵中心等民生工程建成开放,科技馆、图书馆、青少年活动中心、龙溪湖阅读中心和时尚运动中心等优质公共设施、城市文化新地标落成,高新区(江海区)城市品质不断提升。

既要面子又要里子,高新区(江海区)大力推进城市更新,让城市从里美到外,从头美到脚,推进仁美社区等10个老旧小区全要素提升。

乡村振兴亮点纷呈。高新区(江海区)连续两年代表江门市参加省乡村振兴实绩考核获粤西片区第一名,48个村(社区)提前达到美丽宜居村标准,“彩虹村”“缤纷英南”等多个村(社区)成为美丽乡村新名片。

目前,西江碧道和礼乐河碧道建设方面,高新区(江海区)已完成28.2公里碧道建设,有望提前4年超额完成省的任务要求;随着城市建成区黑臭水体消除比例达到100%,麻园河、龙溪河、马鬃沙河、礼乐中心河真正实现“河清、岸绿、景美”。

龙溪河沿岸黄花风铃木盛放。

05

高新区(江海区)是一个马不停蹄奔向幸福的区域。“教育”“医疗”“保障”等与群众生活息息相关的内容,也频频出现在政府工作报告中。

“坚持以人民为中心,发展成果由人民共享”是近年来高新区(江海区)一直践行的发展原则,也是江海群众最深切的感受。

5年来,高新区(江海区)民生支出年均增长12.4%。年均新增就业、再就业人数超1万人,城乡居民人均可支配收入较2010年翻一番。去年全区民生投入13.4亿元,占一般公共预算支出的70%。

社保扩面工作成效显著,基本实现全民医保。该区低保、特困人员、孤儿、困难(重度)残疾人等四类人群补贴标准均比“十二五”期末提高50%以上。

教育是最大的民生,是普通百姓最关心的大事。5年来,高新区(江海区)教育事业实现跨越式发展,高标准新建学校7所,推动20所中小学升级扩建,新增公办优质学位1万多个。去年,该区进一步推进教育优质均衡发展,新建江门一中附属实验学校、景贤初中和江门一中附小3所品牌学校,新建公办幼儿园2所,学前教育“5080”目标任务如期完成。

医疗卫生事业发展事关百姓健康。5年来,高新区(江海区)深化医疗卫生体制改革,紧密型医联体建设走在全市前列,市中心医院江海分院、五邑中医院江海分院实现与总院一体化管理,建成全市唯一的国家标准化代谢病疾病管理中心,以病人为中心,投资33亿元的高水平三甲医院市中心医院新院区项目动工建设。

以全国首批农村社区治理实验区建设为抓手,5年里,高新区(江海区)打造了英南村、江翠社区等一批社区治理示范村(社区),获民政部高度肯定。

2021年“江海承诺”直抵人心

“十四五”时期目标任务

“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后,乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。

这一时期高新区(江海区)经济社会发展的主要目标是:以二〇三五年与全国同步基本实现社会主义现代化为目标,坚持目标导向和问题导向相结合,坚持守正和创新相统一,全力推动各项事业取得重大进展。地区生产总值年均增长7%左右,增幅高于全国、全省、全市平均水平,经济质量明显提升,夯实全面现代化的物质基础。改革开放取得新突破,社会文明程度得到新提高,生态文明建设实现新进步,民生福祉达到新水平,社会治理效能得到新提升。

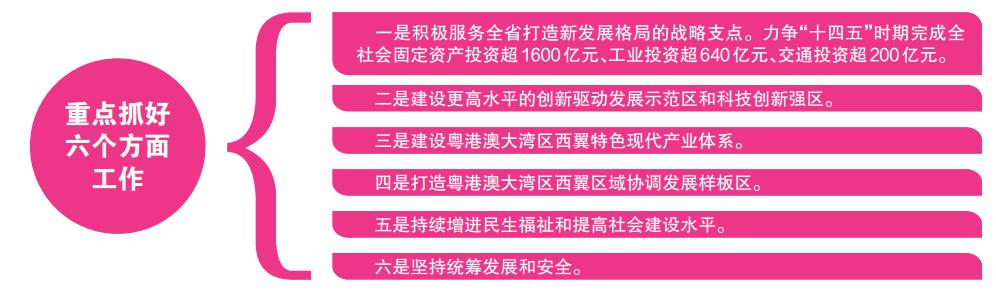

重点抓好六个方面工作

一是积极服务全省打造新发展格局的战略支点。力争“十四五”时期完成全社会固定资产投资超1600亿元、工业投资超640亿元、交通投资超200亿元。

二是建设更高水平的创新驱动发展示范区和科技创新强区。

三是建设粤港澳大湾区西翼特色现代产业体系。

四是打造粤港澳大湾区西翼区域协调发展样板区。

五是持续增进民生福祉和提高社会建设水平。

六是坚持统筹发展和安全。

2021年经济社会发展主要预期目标

一、坚持以“双区”建设为牵引

铸造高质量发展新引擎

深化协同发展

●加快构建“广深总部+江海基地”“广深研发+江海制造”产业协同发展体系,推动高新区(江海区)产业嵌入大湾区中心城市产业链和价值链。

●加快江门“侨梦苑”核心区建设,打造华侨华人创新产业集聚区。

强化内联外通

●持续打好“交通大会战”,力争全年完成投资超10亿元。

●继续完善江门高新港的基础设施和交通配套,打造国内一流现代内河港口和大湾区西翼物流枢纽门户。

●积极配合深茂铁路江海段等重大交通项目建设,加快推进白水带大道至金瓯路路段建设,力争金瓯路西延线和船厂跨江通道两大项目在上半年动工,谋划建设连海路南延线,解决城市交通堵点问题。

优化营商环境

●主动对接深圳经济特区27条改革措施和40条首批授权事项。

●奋力打造审批最少、流程最优、机制最活、效率最高、服务最好的区域之一。

●深化商事制度改革,大力实施“湾区通”工程。

●推进“证照分离”全覆盖试点改革,全面推进“双随机、一公开”监管标准化体系建设。

●深入推进“数字政府”建设,深入开展“暖企业、促投资”行动。

二、坚持以创新引领为核心

打造具有核心竞争力的科技创新高地

●加强创新主体培育。力争培育10亿元以上企业10家、“小升规”企业20家以上,打造一批“专精特新”企业。

●深化科创平台建设。力争引进重大科技创新平台2个以上。加快高新创智城、网驿·江门智造科技港、电子信息产业港等科技综合体建设,高标准打造金瓯路“创新创业大道”。

●深化产学研融合发展。支持重点企业与高校院所建设一批共性技术研发中心。

●推动新型研发机构提质升级。做实做强江门大健康国际创新研究院、泛亚生物研究院。加强江门市珠西科技产业创新服务中心和高新区知识产权公共服务中心建设。

●落实“人才强区”战略。深入实施“高新英才”计划和百名博(硕)士引育工程。充分发挥全国博士后创新(江门)示范中心、珠西先进产业优秀人才创业创新园等平台作用,引进培育一批创新型企业家、高层次人才和创新创业团队。加强高技能人才引进培育。优化人才政策,落实区领导联系高层次人才和人才服务专员制度。

三、坚持以工业立区、制造强区为根本

构建粤港澳大湾区西翼特色现代产业体系

做强产业集群“壮筋骨”

●加快推进以德昌电机、优美科、摩尔电子为“链主”的三大产业链项目建设,带动高端机电装备、新材料和新一代电子信息等三大战略性新兴产业集群发展。

●加快推进金多多、贝尔斯顿、乐的美等项目建设,优化提升大健康、智能家电、智慧照明等产业。

●大力发展制造业总部经济,争取引进区域性综合型总部、研发总部。

●围绕产业集群补链强链延链控链,力争在引进投资超50亿元项目上取得突破。

●突出制造业数字化网络化智能化转型,推进智能制造试点示范和机器人应用,推动20家以上工业企业“上云上平台”。

●突出5G产业赋能制造业发展,支持企业打造5G智慧工厂。

建强产业园区“提效能”

●扎实推进高端机电装备制造产业集聚区、新一代电子信息产业集聚区、新能源新材料产业集聚区、现代服务产业园、大健康产业基地、智能智造产业基地等六个产业核心基地建设。

●协同新会睦洲、三江共建产业配套基地,打造“总部经济区+新兴产业集群+产业服务配套”的产业发展新格局。

●加快推动12个村级工业园升级改造。

增强产业金融“稳支撑”

●以建设珠江西岸产业金融综合改革示范区为目标,以高新区金融中心为主阵地,加大金融机构引进力度,形成涵盖银行、证券、保险、担保的金融服务体系。

●引进广东股权交易中心江门运营中心,推动全市首家政府性融资担保公司加快投入运营。

四、坚持以打造新发展格局战略支点为目标

激发内外联动发展潜力

抓牢有效投资关键点

●深入推进“工业项目建设提速年”行动,实现每季度动工(投产)一批工业项目。

●实施新基建行动计划,重点加大对5G、大数据、人工智能、物联网等新型基础设施领域投资。积极争取上级资金支持,参与重大项目投融资“金舱”对接。

挖掘消费升级潜力点

●持续提升江海广场、演艺中心、麻园片区和下沙片区商业功能,加快推进夜间经济重点集聚区及10个夜间经济示范项目建设。

●巩固提升汽车、房地产等大宗消费,营造安全放心的消费环境。

培育对外开放增长点

●抢抓区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)签署实施和中欧全面投资协定(CAI)签订的政策机遇。

●积极参与中国(江门)跨境电商综合试验区建设,扩大全区保税物流和跨境电商进出口。大力实施品牌战略,支持出口产品转内销。

●引进一批高质量、强带动的外资项目,大力稳住外贸外资基本盘。

五、坚持以提高发展平衡性协调性为导向

推动区域高质量发展

大力推进江海版“三区并进”

●老城区聚焦出新出彩、焕发活力。加快推进城央绿廊沿线油湾、金溪、下沙、纸厂、船厂等片区的城市更新改造。加快启动麻园特色小城镇建设,积极谋划江海云道二期工程。完善儿童公园配套,加快建成儿童特色酒店。加快推动新中、竹苑社区等6个老旧小区微改造,加强农贸市场及周边创文整改综合治理工作。

●产城人融合发展区聚焦做大做强、提升城市能级。推进总部科技园二期和明泰广场、东汇城建设,确保万达广场6月份满铺开业,力争高新区金融中心B座7月份投入运营。高标准推进东海路全要素提升和龙溪绿色生态景观中轴建设,启动港澳客运码头片区建设,高水平打造通江达海的“江海门户”。

●都市农业生态区聚焦生态优先、绿色发展。以农业生态公园、乡村绿廊为牵引,积极打造城乡居民休闲运动的好去处,带动农民致富、农业增收。

深入实施乡村振兴战略

●积极发展富民兴村产业,打造具有江海特色的农产品品牌。

●开展农村承包地经营权流转示范片创建。

●加强高标准农田建设,切实保障粮食安全,落实粮食节约行动。

●实施乡村建设行动,深化农村人居环境整治,持续推进“廊道”“四好农村路”省级示范点等项目建设。

稳步提升生态环境质量

●积极参与国家生态文明建设示范市创建,大力推进美丽江海建设。

●巩固污染防治攻坚战成果,系统推进大气、水、土壤、固体废物污染防治。

●持续推动能源结构优化。

●高水平推进万里碧道建设,年内完成江门水道下沙至船厂段、西江外海段、礼乐河段等20公里长的碧道建设。

●深化环卫一体化改革,持续推进垃圾分类工作。

六、坚持以人民为中心

筑牢民生发展基石

拓宽就业增收渠道

●落实援企稳岗促就业政策,深化创业带动就业,深入开展“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程。

●持续推进根治欠薪行动,构建和谐劳动关系。

办好人民满意教育

●加快推动全国知名重点品牌中学落地建设,规划启动油湾、滘头、江海门户等片区的学校建设。

●持续推进名校长、名师、名班主任工程,大力引进双一流大学和高水平师范院校毕业优秀教师。

●创新教研管理模式,推进信息技术与教研深度融合。

●推进学前教育扩容提质工程,扩大公办和普惠性幼儿园总量,改善办学条件,建设区域学前教育品牌。支持和规范民办学校发展,规范校外培训机构。

加强健康江海建设

●毫不放松抓好常态化疫情防控,筑牢联防联控、群防群控工作体系。

●坚持以病人为中心、对标国际一流的建设和服务理念,加快建设高水平三甲医院。

●深化医联体建设,因地制宜发展特色专科。

●提升家庭医生签约服务质量。

●加快推进疾病防控队伍建设,努力提升疾病预防控制专业化、科学化水平。

●传承创新发展中医药事业,挖掘陈伯坛等中医大师的史迹。

健全多层次社会保障体系

●加强低保、特困人员、孤儿、困难(重度)残疾人等四类人群的生活保障。

●推进医疗服务和养老服务深度融合,推动养老服务机构标准化、品牌化发展。

●实施兜底民生服务社会工作双百工程,实现街道社会工作服务站100%覆盖。

完善公共文化配套

●加快修缮陈少白故居,运营好科技馆、图书馆、青少年活动中心和龙溪湖阅读中心等文体设施。

●建设一批“口袋公园”,建成“十分钟文化圈”和“十五分钟体育生活圈”。

●深入推进全域旅游发展,提升葡萄音乐节、龙狮文化节、龙舟节等江海特色文旅品牌的知名度。

●健全文明城市创建常态长效机制,全面提升全国文明城市创建水平。

推动社会治理现代化

●深化全国农村社区治理实验区建设成果。

●持续深入开展安全生产专项整治三年行动。

●加强社会治安防控体系建设,建立健全扫黑除恶常态化机制,严厉打击各类违法犯罪。

今年财政安排民生支出14.4亿元,增长7.3%。

结语

展望2021年,“江海承诺”直抵人心;瞭望“十四五”,以高质量发展为核心,创新型经济主导的高水平高新区将加速崛起,高新区(江海区)的未来令人期待。

来源:江门日报 文/李雨溪 图/周华东 彭伟宗

原标题:《高新区(江海区):收官之年交满意答卷 开局之年谱奋进新篇》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

沪ICP备14003370号

沪公网安备31010602000299号

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司