清风益阳 2017-09-26 16:04:48

曾士峨(1904年--1931年),字迪勋,号广泽。1904年生于原樊家庙乡(今泥江口镇)大桥村。1925年6月加入中国共青团,同年转入中国共产党。1927年初入黄埔军校长沙三分校学习,同年9月随警卫团参加毛泽东领导的湘赣边界秋收起义,任营参谋长。1931年9月8日,在第三次反"围剿"作战中,他率领敢死队冲向敌阵,壮烈牺牲,年仅27岁。

少年易学老难成,一寸光阴不可轻

九十多年前,在今益阳市赫山区泥江口镇的大桥村,有座住有十多户人家近百人口的“曾家老屋”、又称“曾家大屋”,其中有一户耕读家庭,男主人叫曾保臣。他部分时间务农,平时也常读书,初通文史,从小喜爱习武,为的是强身自保,报效国家。他曾在武考中一举夺魁,成为了清末远近闻名的武举人。

曾保臣有八个孩子,五个男孩三个女儿。五子是迪勋,即曾士峨。曾保臣总是闻鸡起舞,或练武或耕作。他对儿女们要求也很严,常告诫他们说:“人生一世,草木一春;一寸光阴一寸金”、 “早起三朝当一工,懒懒散散万事空”。

他每天早晨都准时地将儿女们从睡梦中叫醒,让他们或读书或练武。曾士峨小时候是最爱睡懒觉的,每次其他几个哥哥姐姐都起来了,就他还赖在床上,而这个时候父亲曾保臣就会拿着用楠竹做的鞭子进来叫醒他,一鞭子下去再大的懒觉都要醒。但这还只是开始,起床后的曾士峨会被父亲拉到门前的坪上扎马步,曾保臣一边纠正着儿子的动作一边说到:“迪勋啊,这最美好的时光可不是给你睡懒觉的。”而作为武举人出身的曾保臣对扎马步这种事最为熟练,看着双腿发抖的儿子知道他还没到极限,都会等到曾士峨精疲力竭的时候才让他休息一会。而每次都要扎到吃早饭才罢休。久而久之,曾士峨开始养成了每天早起的习惯,在之后的日子里,当曾保臣推开门时就会看到曾士峨或是在那里锻炼,或是在那里读书。

从小受父亲的影响,曾士峨养成了很好的品质。每天早早地起来锻炼身体,使他拥有了健壮的体魄,学习也很优异。1916年,曾士峨12岁,小学毕业后,因当时家中经济很困难,没有钱供曾士峨继续升学。后来在族亲的帮助下得以继续求学。而曾士峨也非常珍惜这来之不易的机会,更加发奋努力。

忧国忘家投革命,军中骁将不负名

曾保臣常以中国传统道德 “忠孝仁爱,礼义廉耻”来教育儿女们,还强调:“做人要正直”,并且自己身体力行。因此,他虽并不富有,但却在乡间有相当好的声誉和影响,家中常有亲朋好友登门造访,谈古论今。

因为是武举人的缘故,曾保臣尤为重视为国尽忠,经常说:“武当为国尽忠,文当谋国至善”,意思是像他这样的武人就应当效忠国家镇守疆土,文臣就应该为国家的繁荣昌盛而出谋划策。对几个儿子的教育也始终是以捍卫国家为重点,曾士峨深受影响。

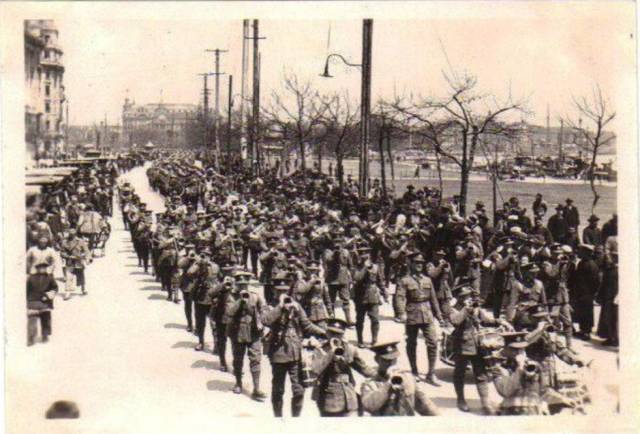

1926年,北伐军进入湖南,在长沙学习的曾士峨毅然决然加入了北伐军。当时有同学劝他说:“迪勋,当兵打仗如此危险,还是别去了吧。”曾士峨立刻反驳道:“眼下正值国难,我有志青年皆当投军以救国家,又岂因惜命而不顾国家?!”此后,曾士峨随军一路北伐至武昌,在这里他了解到了共产主义。在明白了只有共产党才能救中国后,便下定决心加入中国共产党,又一路跟随毛主席上了井冈山。

上井冈山时,在军队中有这样一支在行军作战中执行特殊任务的重要连队,探敌情、当尖刀,担任警卫,被称之为特务连。当时,特务连正需要一名组织信任的战士担任连长,毛泽东慧眼识珠,选中了军事素质和政治素质都十分拔尖的曾士峨。当时工农革命军总共才七个连,曾士峨连力量最强。

1927年到1931年间,曾士峨率部转战闽赣,历经恶战数十次,小战难以胜计,冲锋在前,无坚不摧,多次负伤,立下了赫赫战功。1928年7月下旬,毛泽东率部前往桂东,迎接红军大部队,留31团一连、三连扼守井冈山五大哨口之一的黄洋界。敌军企图趁根据地后方空虚之际,以一师兵力一举攻占井冈山。正在养伤的三连连长曾士峨具体指挥和参加了著名的黄洋界保卫战。两军交战之时,曾士峨命人在山上打出红旗迎风招展,又让人燃放鞭炮响彻山间,使敌军误以红军主力已经回师,吓得仓皇逃窜。毛泽东回来后,对此战获胜异常兴奋,直夸曾士峨能打仗有头脑,并写下了著名的《西江月·井冈山》。

在第三次反“围剿”中,曾士峨指挥11师参加了全歼上官云相47师的莲圹战斗和击溃郝梦龄师的战斗。8月11日,又参加了全歼毛文炳师四个团的战斗。其中,在良村和黄陂两次战斗中,11师以伤亡百余人的代价,毙伤敌500名,俘虏敌军官20多人士兵600多人,取得了突出的战果。由于才华突出,曾士峨屡获擢升,从连长、营参谋长、支队长,升至纵队司令员、师长和军参谋长。在转战赣南闽西的艰苦战争环境中,他始终充满革命乐观主义精神。在致亲友的信中写道:“士峨离家四载有余,虽奔波南北,历尽千辛,然为大众之生息,常觉无形的快慰,精神爽奋。”

武当为国尽忠,文当谋国至善

1931年9月8日,在高兴圩战斗中,曾士峨率部坚守竺高山阵地,与精锐之敌展开顽强争夺,在带领突击队冲锋时,他不幸中弹牺牲,这是第三次反“围剿”战役中最惨烈的一场战斗!年仅27岁的红军师长曾士峨牺牲了,战士们为之痛哭,乡亲们选出当地最好的棺木安葬。当曾士峨牺牲的噩耗传来,毛泽东拍案而久久不能语,极为沉痛和悲伤,他痛心疾首,严厉批评林彪:你打红了眼哪?!以后仗有的是打,哪能同意让高级干部去拼杀,干部拼光了,革命还怎么搞咧?!

据时任红12军34师参谋长、后来的解放军工程兵司令员陈士榘上将回忆:毛主席讲过两个人的死重于泰山,一个是曾士峨,口头讲的,他亲耳听到。限于红军早期条件简陋,没有被记载下来。另一个就是人所共知的张思德了。

1987年冬,家乡人民为让曾士峨魂归故里,将其遗骨从江西兴国迁葬至会龙山,让烈士英灵得以落叶归根,并在会龙山顶立了一座高大的纪念碑。碑名是1987年军委总参谋长杨得志同志题写。

上世纪80年代初,肖华上将曾对《罗荣桓元帅传》编写组主笔黄瑶说:“如果曾士峨在的话,应是个元帅。曾士峨牺牲,在红军中震动很大。”斯人已逝,曾士峨烈士能不能评元帅已不是重点,他为国尽忠、捐躯济难并始终充满乐观的革命精神将值得我们永远铭记与学习,而曾氏家族“武当为国尽忠,文当谋国至善”的家训将继续传承与发扬。

责编:谭思敏

来源: 清风益阳

我要问

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号